记者20日从中国农业科学院获悉,该院植物保护研究所的最新研究首次揭示害虫绿盲蝽雄虫识别配偶与寄主植物的分子密码,为农业绿色防控开辟精准靶向新路径。该成果日前发表于《普通昆虫学》。

此前相关研究发现,绿盲蝽性信息素关键组分反式-2-己烯基丁酸酯在田间诱捕效果显著,但在受控的室内环境中引诱作用却不尽如人意。这一反差提示,自然环境中寄主植物释放的挥发性物质可能在暗中“调控”着雄虫对爱情信号的感知效率。

论文通讯作者、中国农业科学院植物保护研究所研究员张永军介绍,为破解谜题,研究团队首先在模拟田间环境的“H”型嗅觉仪中展开行为学实验。结果显示,当性信息素组分与特定寄主植物挥发物混合出现时,对绿盲蝽雄虫的吸引力产生质的变化——雄虫选择率较单独使用性信息素提升约2.5倍。这证实了植物挥发物在性信息素引诱过程中的关键增效作用。

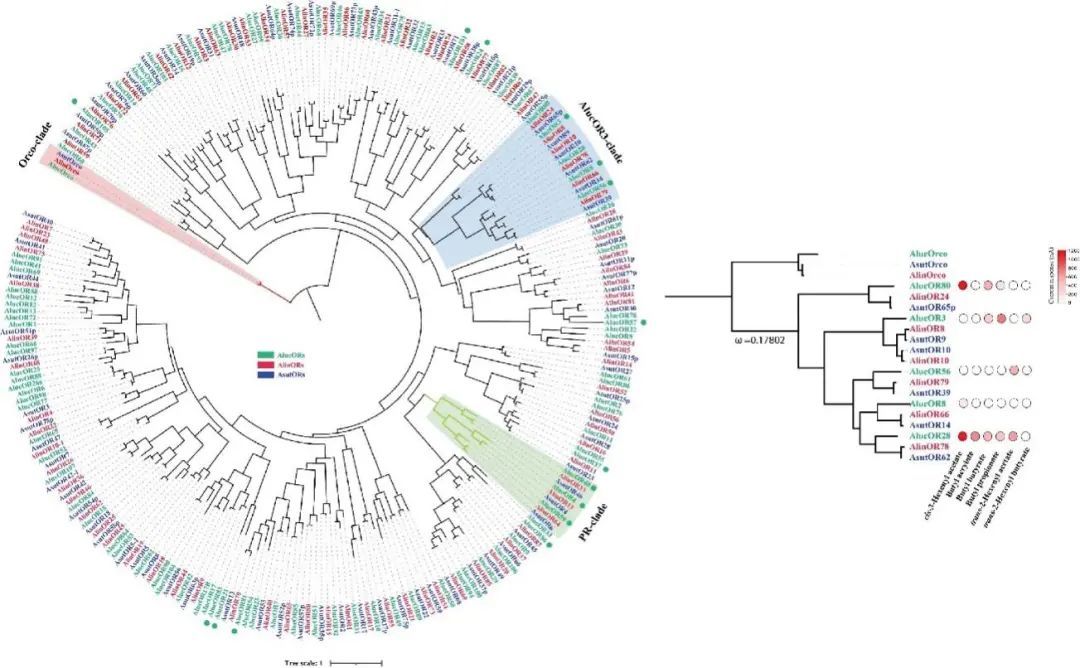

绿盲蝽15个候选气味受体的进化关系。中国农业科学院植物保护研究所供图

研究团队进一步从绿盲蝽雄虫敏锐的触角中筛选出15个差异表达的气味受体,并借助非洲爪蟾卵母细胞异源表达系统,结合精密的双电极电压钳技术,绘制了这些受体对64种化合物的识别图谱。研究发现,其中6个气味受体不仅对核心性信息素反式-2-己烯基丁酸酯高度敏感,同时对结构相似的寄主植物酯类挥发物(如丁酸丁酯、丁酸丙酯)也展现出强响应能力。

基于上述发现,团队提出了化学信号协同增效模型。“这项研究首次在分子层面阐明了植食性昆虫如何协同利用‘定位配偶’与‘识别寄主’双重化学信号的精妙策略,为农业害虫绿色精准防控提供了新思路。”张永军表示。

新闻链接:

https://app.kjrb.com.cn/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/137/388077.html?isShare=true