5月24日-26日,全国麦类作物病害研究与防控协作组学术交流会在甘肃省天水市召开,大会主题是“寻根溯源、协同创新”。

据全国麦类作物病害研究与防控协作组组长、中国农业科学院植物保护研究所研究员陈万权介绍,全国麦类作物病害研究与防控协作组(以下简称协作组)前身是全国小麦锈病研究协作组,是全国40多家单位的科技工作者自愿结合而形成的一个合作交流平台,1975年5月由农林部正式批准成立,实行“开放式运行、AA制管理”。

“我国小麦生产上常见病害有30多种,其中经常发生、频繁流行的病害有10余种,主要有小麦条锈病、赤霉病、茎基腐病、白粉病、纹枯病、叶锈病、黑穗病、病毒病等。若不进行有效防治,小麦产量可损失30%以上。”陈万权说。

1975年5月,农林部在河南新乡召开的“全国植物保护工作会议”上,决定成立全国植物保护十大科研协作组。“这开启了全国农业科研协作的先河。无论有没有项目和经费支持,协作组都坚持不懈地开展科研协作活动,此后,协作内容由单一的小麦条锈菌生理小种联合监测发展成为协作开展麦类作物多种病害的研究与防控。协作组坚持全国一盘棋和自愿参加原则,系全国麦类作物病害研究与防控科技工作者合作交流的平台。”陈万权说。

据统计,协作组自成立以来,联合承担了原国家计委专项、国家科技攻关计划、国家科技支撑计划、国家公益性行业(农业)科研专项、国家攀登计划、国家973计划、国家863计划、国际科技合作专项等20余项与麦类病害有关的国家重大科研项目,在科技创新、人才培养、平台条件和创新文化建设等方面均取得了显著成绩。

“通过几代科技工作者长期不懈地努力,协作组使我国小麦条锈病、赤霉病、土传病毒病等研究与防治工作处于领先地位,基本实现了 ‘有病无灾’。”陈万权介绍说,协作组完成了“中国小麦条锈病的流行体系”以及“中国小麦条锈病菌源基地综合治理技术体系的构建与应用”的协作研究,分别于1987年、2012年获得国家自然科学奖二等奖和国家科技进步奖一等奖;制定了“以种植抗病品种为主、栽培和药剂防治为辅”的病害综合防治方针以及“综合治理越夏易变区、持续控制冬季繁殖区和全面预防春季流行区”的条锈病分区治理策略,成功研发出以三唑酮(粉锈宁)为代表的高效内吸杀菌剂及其使用技术,培育出一大批抗病高产小麦品种,抗锈良种实现了8-10轮次改良换代;提出了准确可靠的病害发生流行中长期预测预报办法。

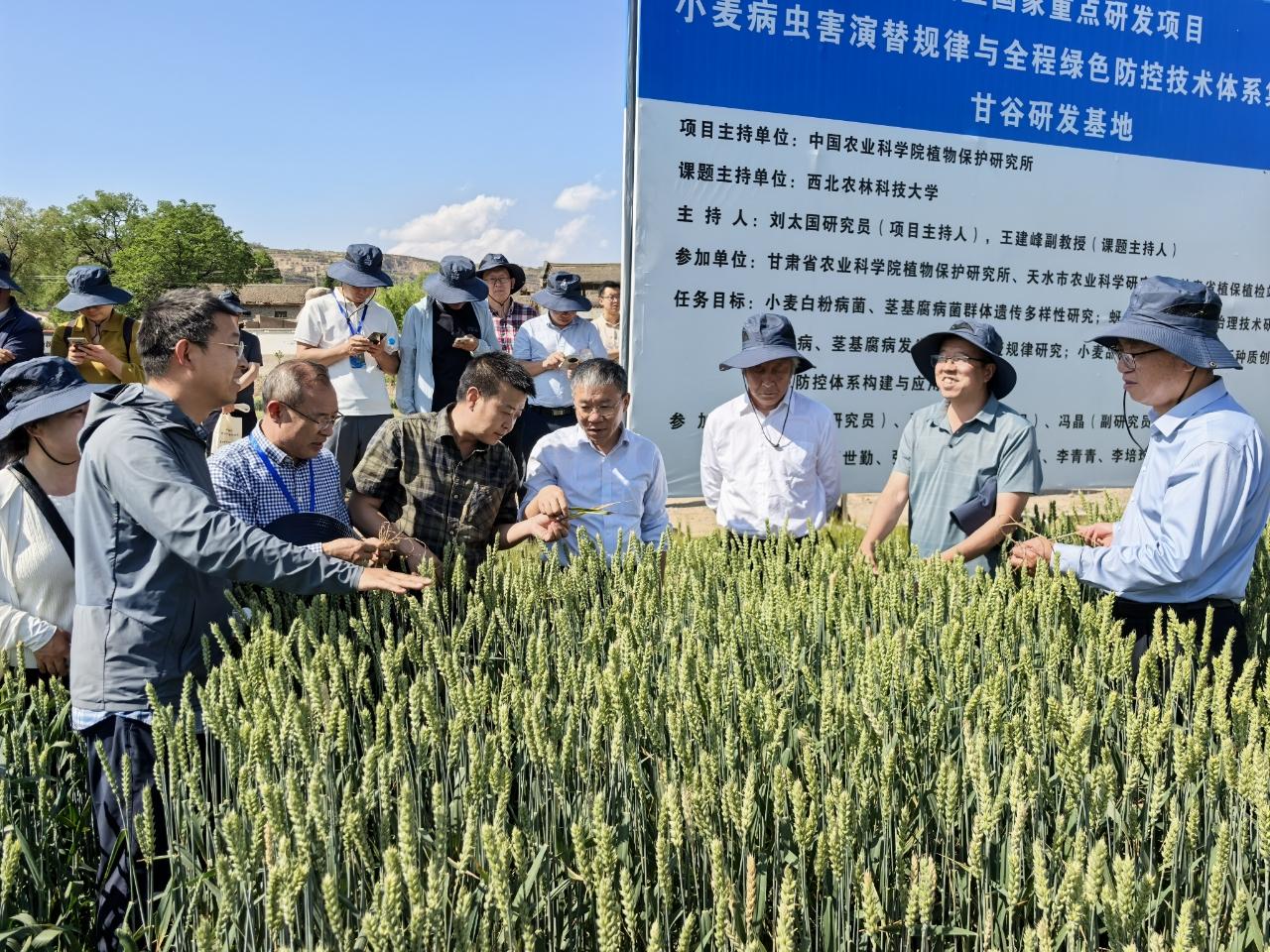

甘肃陇南地区是中国小麦条锈病的核心菌源基地。数十年如一日,协作组紧密结合小麦条锈病源头治理这一国家重大需求,以甘谷站为基点,面朝黄土、寻根溯源,不畏艰险、攻坚克难,承前启后、不断探索,深入实地开展调查研究、试验示范和技术指导工作,为基层农技人员和广大农民排忧解难,解决农业生产中植物保护重大科技问题。

“今后,协作组将一如既往地坚持四个面向,赓续优良传统,围绕国家需求,开展协同创新。充分发挥协作组的人才团队和平台纽带作用,深入开展小麦重大病害的协作研究,解决小麦生产上的重大科技问题,确保我国小麦产业持续稳健发展。”陈万权表示。

(全国麦类作物病害研究与防控协作组供图)

新闻链接:https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-05/26/content_345834.html